當一群人提出「動物共生」這件事情,這從生態學的角度來看,自然界中本來就沒有「和諧共存」這種好棒棒事情,當然有一些「共存共榮」的關係。但真正自然界物種與物種的交互作用,就是一個「食物網」的概念,生產者被一級消費者吃,一級消費者又被二級消費者吃,甚至分解者還是把其他生物吃掉(分解),這就是真正的「生態」。

共生團體提出救石虎、建構友善動物福利庇護場域、正確餵食管理遊蕩犬等,實踐石虎與遊蕩犬貓的共存生態系,這從生態學、野生動物學的角度完全是天方夜譚。

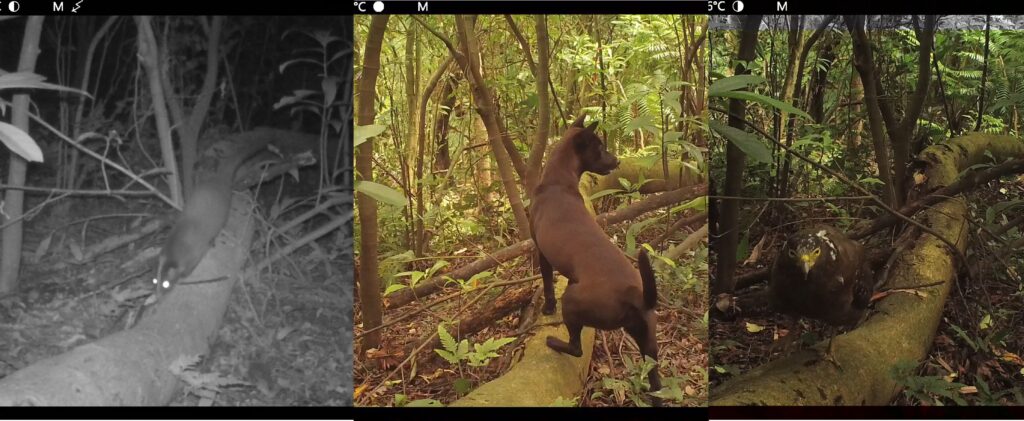

野生動物與飼養動物本來就是兩個不同世界,也確實會產生衝突,也永遠無法解決,但我們確實有能力可以降低衝突的機率。遊蕩犬、貓沒有滅絕的危機,而且透過人的餵食,讓牠們的族群蓬勃發展,從人們居住的環境逐漸入侵野地,大家可以去問問看,所有使用「自動相機」做調查的朋友,拍到多少遊蕩犬、遊蕩貓?有沒有比鼬獾、白鼻心、麝香貓、食蟹蒙甚至穿山甲還多?石虎就更不用說了,OI值絕對是少得可憐(OI值出現指數,自動相機每千小時動物出現的次數)。

農業部估計遊蕩犬全台有16萬隻,石虎被估計全台灣只有500隻,整整320倍…….所以野保人士堅持的是要保護這500隻,不只是保護牠們,更重要的是牠們的棲地要能夠存在並且保持自然度,石虎才會有未來。保護野生動物,永遠保護的就是『弱勢』,就像我們人類有很多社會福利相關法規,都是保障『弱勢』。

救石虎當然應該的,完全支持。

建構友善動物福利庇護場域我也不反對,但需要有人、有經費。但目標物種是誰?沒說清楚,也不知所云?目前有一些NGO有救治並收容受傷野生動物,還有一些協助照顧這些野生動物,如果是這樣我也完全贊成。

正確餵食管理遊蕩犬,什麼叫做正確的餵食?把遊蕩犬、貓帶回家餵食,這樣就完全沒問題了。在公共空間、野外餵食會產生很多複雜且負面的後果。一、遊蕩犬間彼此爭食肉若強食,這屢見不鮮;二、餵食過多剩下的食物發霉、發臭,因發公共衛生的負面影響;三、餵食後遊蕩犬身強體壯,生下更多的幼體,數量就越來越多了,有後怎麼處理?四、更多遊蕩犬之後跟野生動物產生的衝突就更多了;五、剩下的食物也可能被野生動物食用,但這不應該是野生動物應該吃到的食物。

實踐石虎與遊蕩犬貓的共存生態系,這句話問題更多,請問大家什麼時候看到遊蕩犬被石虎攻擊的肚破腸流?而且問題不只是石虎吧,穿山甲、白鼻心被攻擊的記錄野一堆,請問如何訓練遊蕩犬貓能如何跟石虎共存生態系。那些地方是石虎生存的生態系沒錯,但犬、貓應該是生活在人的居家周邊啊!所以共存生態系這是不存在的。

所以「共生」如何實踐?如果要能共生,穿山甲、白鼻心、石虎等動物,至少要能跟遊蕩犬打個平手啊,至少現在這個狀況還是不成立的。

這些團體引用資料說,路殺是造成石虎滅絕的主因,這又有兩個狀況,因為石虎路殺遺體就會出現就在大馬路上,比較容易被發現記錄。此外,石虎面臨的最大危機是棲地消失與破碎化啊,而犬殺是讓牠們族群更不容易成長的重要因素啊!!! 只要有足夠且優良的淺山生態環境,石虎的族群就很有機會能維持穩定。

另外,所謂的野保派並沒有要鄉村無狗化,這本來也就是不可能的事情(我鄉村的朋友多數人都有養狗啊!野保派也很多人養貓、養狗),家犬與野生動物產生衝突,在里山生態系統中,一定會發生也不可能避免。但如果能減少家犬、家貓在外遊蕩,跟野生動物發生衝突的機率就會大大漸少。

共生團體想要「圍閉式開放空間浪犬庇護園區」或「在地區域小型庇護專區」,由政府提供閒置場域,限制活動邊界、最低建築量體、以犬隻個體特性分區管理。請問經費從哪裡來?土地空間誰負責?專責管理人員在哪裡?這些人力的薪資、勞、健保加上勞退,誰負責?要做事情就要經費與人類啊!!!

最後還是強調,野生動物與野化動物是完全不同的兩件事情,野化動物永遠也不會成為野生動物。野生動物確實需要生存於均衡的生態系中,野化動物根本就不應該存在,而且造成問題的就是人,所以人也必須面對處理,但至少目前的處理方式是無法解決問題。

最大的問題,就是自然生態系中本來就沒有遊蕩犬、貓,還有野生動物面對遊蕩犬、貓的實際狀況。「共生」……是不可能的,至少現階段完全不可能。至少白鼻心「冰箱」的狀況,就是真實的案例,但這也僅是冰山的一角。 生態學大師威爾森(E. O. Wilson)談的親生命性,是很多人都有的體驗與感受,但野生動物與飼養動物確實不在同一個天秤上。最後呼籲,野生動物應該在保有完整的生態系統可以生存;飼養動物應該在負責任飼主提供的環境下,得到良好的生活環境。