蟑螂,也稱為小強,是許多人害怕的生物之一。以執行專案的角度,蟑螂並不是多數專案需要進行調查的目標,但近年由於執行臺北市政府工務局公園路燈管理處的專案,昆蟲調查的項目所涵蓋的類群相當廣,除了蝶類、蜻蛉類、螢火蟲、水生昆蟲等大多數專案所需的類群外,也將調查期間記錄到的所有非前述類別的昆蟲列入其他類昆蟲之名錄,其中就包括了蟑螂。本文將帶大家簡單認識蟑螂的構造、生活史,並簡介蟑螂在生態系中的重要性。

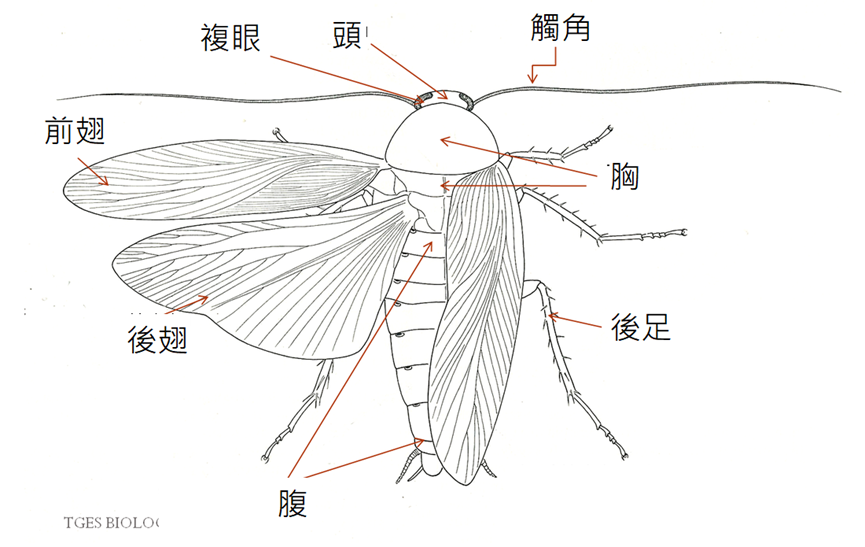

蟑螂的構造在昆蟲中相對簡單,沒有太多特化的器官,因此非常適合作為認識昆蟲身體內、外部結構的材料,昆蟲系大一必修的普通昆蟲學實習也有解剖蟑螂的課程呢!昆蟲的身體可分為頭、胸、腹三個部分討論,蟑螂也不例外。蟑螂的頭部有複眼、單眼、觸角、口器等,複眼、單眼具有視覺的功能,觸角則具有嗅覺、觸覺的功能,而蟑螂的口器為咀嚼式,可以取食固態食物。蟑螂的胸部有三對足(分為前足、中足、後足)以及兩對翅膀(分為前翅、後翅);蟑螂的足擅於快速行走,一般稱此類為步行足;蟑螂的前後翅形狀及功能略有不同,前翅較狹長、偏革質,主要保護後翅及軀幹,後翅則較寬廣、薄膜狀,蟑螂飛行時主要使用後翅。蟑螂的腹部則有約10節,每節具有一對氣孔,提供空氣於昆蟲體內進行交換的出入口,功能類似人類的鼻孔;腹部的末端具有一對尾毛、生殖器等,尾毛具有感知氣流的功能,生殖器則是蟑螂繁衍後代的重要器官。

蟑螂屬於不完全變態的昆蟲,關於昆蟲的「變態」可以參閱之前的這篇文章,因此蟑螂的生活史,可以分為卵、若蟲、成蟲三個階段。蟑螂的卵有個獨特的構造稱為「卵鞘」,卵鞘會將卵包覆在內,而卵則在卵鞘內排列整齊;通常一個卵鞘內有多個卵,卵鞘這個特殊的構造同時具有保護、黏著的功能,且依據種類不同,卵鞘的外觀不同,所含卵的數量也不同。值得注意的是,居家常見的蟑螂卵鞘不論大小、顏色都和紅豆有點相似,因此大家如果發現突然出現在家中角落的紅豆,就要提高警覺了,那很可能不是紅豆!

自卵鞘孵出後的小蟑螂稱為若蟲,蟑螂和其他節肢動物一樣,因為外骨骼的關係,需要透過一次次的「蛻皮」來成長,直到變成具有生殖能力的成蟲才停止生長。蟑螂的若蟲和成蟲在內部構造上可透過生殖能力的有無進行區分,而在外觀上最主要的差異是,翅膀在成蟲階段才會成長完成,但也有部分種類的蟑螂成蟲翅膀退化為無翅,對於這些種類則無法用翅膀的有無進行分辨。蟑螂的成蟲會利用氣味找到異性,經過一連串的求偶行為後,才會進行交配,並於交配後產下卵鞘,進入下一個生活史;關於蟑螂的交配,泛科學製作的〈這是一段愛與蟑螂的故事〉()有更詳盡的介紹。

雖然蟑螂因為具有攜帶病原的特性,因此在環境衛生上被歸類為害蟲,但實際上常在居家出現的蟑螂只有少數幾種,大部分的蟑螂是住在自然環境中的,若誤會蟑螂只在都市環境中出現,可能就會不了解蟑螂在生態系中的重要性。首先,蟑螂是自然界重要的清除者,透過取食死亡的動植物屍體、糞便,加速有機物的循環,是食物網中重要的一環。再者,蟑螂具有數量多、生長週期短的特性,因此也是肉食性昆蟲、蜘蛛、兩生類、爬行類等動物重要的食物來源之一。另外,部分的蟑螂種類具有訪花的特性,且日行性、夜行性皆有,因此蟑螂也屬於授粉昆蟲。

以上簡單介紹了蟑螂的外部構造、蟑螂的生活史,以及蟑螂在生態系中的重要性。其實蟑螂的世界十分精彩,也一直有生理學、分類學等研究在進行,在昆蟲學中是相當重要的一個類群。以近期的研究為例,在2023年12月由日本和台灣的研究團隊發表了一個台灣的新種蟑螂──巨大家蠊(Periplaneta gigantea),不僅上了新聞版面,也引發不少話題。希望大家可以透過了解蟑螂、破除刻板印象,降低對蟑螂的恐懼感。當然,若在家中發現有環境衛生疑慮的居家蟑螂,還是要適當的處理!